本文摘自:法國藝術與技藝(Art & Métiers du Livre)藝術雙月刊

2001年10-11月,刊號:226,頁碼:p.48-51

撰文:克里斯多夫‧柯夢德(Christophe Comentale)先生

譯者:江宜靜

穿梭於紙張拼繪中的旅人—陳麗糸

出生於昔日的福爾摩沙,60年代開始現代化的今日台灣,年逾不惑之年的陳麗糸熱愛所有的創作素材。舉凡陶土雕塑到寫有文字符號的各式紙張等,無論砌飾裝點地面、隔版、甚至牆面,總能瀰漫著一股致命吸引力!

陳麗糸為了訓練自身對影像變化的敏感度與應變技巧,曾經師承不同課程與流派;如果她當時順從其原有的美學天賦與敏銳本能,應該也可以自學成師。

台灣的演變與世界的連結

先天的敏銳性教陳麗糸忘情地投入陶土創作,作品總能兼具美觀與實用性。其中陶製品表面具象徵意味的圖案細緻優雅。作品中有時也涵蓋陶瓷創作,其創作素材的範圍廣泛,堪稱世界性,包羅萬象。粉彩、炭筆與油畫,同樣令她著迷。早在十餘年前,她便針對不同媒材的創作進行鑽研。她幽默地表示:「二十世紀後半葉雖然為二次大戰畫下終點,但其後續影響對當時孤立的台灣而言,卻是深遠的。60年代因為美軍駐台的援助,整個台灣社會有了奇蹟式的現代化成長。物資、消費產業充沛,資訊來源也不同以往的封閉,不可思議地呈現多樣化,台灣民眾得以一窺世界的樣貌。」陳麗糸即屬於這個新舊社會衝擊的世代,一面固守中國傳統的本份,一面受到西化影響,思想開通並講究效益。

獨樹一格的美學意境

「萬物本無失,盡在虛實中」教人想起佛家的禪語。虛空並非意味一無所有。陳麗糸自印度、歐洲的旅遊中,深刻體悟到萬物虛虛實實的意境。道家教化的思想精髓「虛空」,似乎並非常人所易於理解。

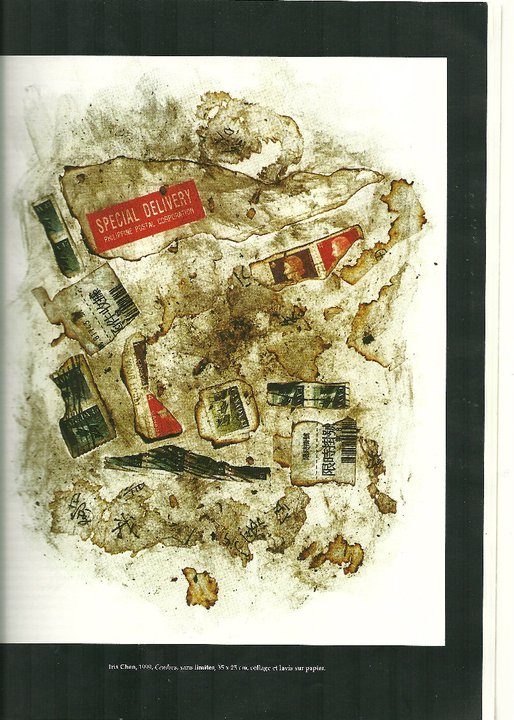

陳麗糸不忘在旅遊途中蒐集各式各樣的紙張,這些紙張總能激發她豐富的創作靈感。中國式的紙張細緻,種類形形總總,含有明顯的纖維紋路與金屬添加材質,顯得古意盎然。不過一旦經過陳麗糸拼貼藝術的巧思改造,像是與牛皮紙、厚紙板、廣告傳單、或是過期的公文告示等等拼貼之後,傳統紙張少了古典味,反倒增添了幾許新意與現代感。同樣地,書法習作過的紙張也可以創作出片段、碎裂、爆發性十足的作品。

如果能進一步了解陳麗糸熱愛於隨性的自由創作習慣,那麼對於她沉醉於將紙張撕裂、或剪成碎片的拼貼藝術,自然不會感到訝異。她那寬敞的工作室,坐落於台北郊區,面對淡水河,四周山丘環繞;連接河岸兩旁的紅色關渡橋,似乎與這大自然的景觀相輝映,顯得壯觀美麗。

「解構」為陳麗糸1998年的一系列創作,匯集所有碎片拼繪而成的各式作品。所有的物體都能成為創作裡的一部分:一個接一個的紅色長柱與紅色方塊、乳白色或壓著皺摺的白色底面、加以書法寫作等,這一切構成了極為抽象的作品。她的創作於是走向中國行動派繪畫,不再侷限於傳統繪畫的章法。「與其瞻前顧後,擔憂是否觸犯文化禁忌;我寧可相信直覺,自在地跟隨著心活著。」陳麗糸如是說。如此誕生的創作,呈現出來的是一種和諧的平衡美感,任人從不同的角度皆可欣賞。

相片紙與厚紙板混貼,渲染上中國的水墨,流露著強烈的獨創性,教人聯想到義大利的瓦特.范倫提尼(Walter Valentini[1])與法國的奇里科(Giorgio de Chirico[2])。成群的抽象塊狀圖案,氣勢壯觀,與抽象畫大師奇里科的創作有異曲同工之趣。

以渲染版畫聞名的米修(Michaux[3])曾坦言,因為醉心於東方文化,將原本具有字義與象徵性的文字符號完全錯置脫序,因而創造出膾炙人口的水墨藝術。而陳麗糸的一系列水墨渲染作品「無運動」,如同呼應著米修之作,同樣以不同的塊狀圖案,節奏性地建構出抽象的世界。另外,完成於印度的印染:「虛空與時間」也源自同一靈感。1999年創作的「藍色方塊」,無論主題,色彩搭配,前前後後呼應著34幅之多的渲染畫,教人想起大自然中的兩大元素:藍色氣體與白色水液,堪稱為陳麗糸的登峰之作。

「這些原先不引人注意,旁人眼中可能是毫無所用處的廢棄物品,如果經過重新改造、嚴謹組合,便能創造出不可思議的和諧美感。藝術不應只是仿效自然景物,更應該是超越自然,才能找回人性的定位。理想的宇宙觀在這些偶然的匯集中如是誕生。彩色裝飾活潑化了這些原本具有象徵意義的表象。」這一切令人想起中國古代的地圖繪製術,需要進入另一種邏輯才能看懂其中奧妙。當然,這也關係到曇花一現,或是信手拈來的靈感。「創作時,並不需要明確的目標,而是完全憑藉手的直覺性來創作。前提當然是長年循序漸進累積下來的經驗,才能創作出成熟的作品。試問古今以來,又有多少書法家、造型藝術家,能在不斷改變的世界時序中,找到解開藝術奧秘的閱讀規則呢?我的創作目的之一,在於面對藝術時的一種態度,完全自由,無所顧忌,它同時也是一種生活態度。跳脫形式化的外在束縛,而忠於自身內在的訴求。」

這種態度呼應著過去幾個世代以來,文人畫家所疾力倡導的美學思想:人類應該無時不刻追求更美好的生活。陳麗糸將這些理念融入日常生活中,並確實奉行:生活中的一切元素,有一天都可能成為創作中的一部分。因此,無論是滿足個人的自我實現意願,或是追求現實生活中的和諧美學,相信都能藉此衍伸為一系列豐富的創作。

參考書目:

« 學陶,一二三事 » « 陳麗糸2000年回顧覽 »,台北縣立文化中心,2000。

« 拼貼世紀於比利時 »,路維里爾(Louviere影像印製與版畫中心),2001。Florian Rodari, « 拼貼藝術:紙張貼撕剪 »,巴黎,Skira,1988。

圖片說明:

p.48 (圖1)陳麗糸肖像

(圖1)« 丟下一團亂 » (「解構」系列 ),1998,書法與紙張拼貼

p.49

(圖2)« 蘋果樹下 »,1998,水粉畫與炭筆

(圖2)黏貼畫,2001

p.50

(圖3)黏貼畫,2001

(圖3)« 無題 »,1998,黏貼畫

p.51

« 灰燼無界 »,1999,渲染拼貼畫

[1] 瓦特.范倫提尼 (Walter Valentini,1928~),義大利知名抽象派畫家。

[2] 奇里科 (Giorgio de Chirico,1888~1978),義大利著名的超現實主義畫家,在法國享有盛名,有藝術評論家稱之為二十世紀「魔幻寫實主義繪畫」的先驅者。他一面參觀米蘭及翡冷翠美術館,模仿文藝復興畫家烏切羅、法蘭切斯卡、波蒂切利名畫;另一方面,尼采、卡夫卡、普魯斯特,以及象徵主義畫家博克林、克林傑、克賓等也給他強烈影響。尤以博克林繪畫中透露出神祕和懷舊的感覺,對他啟示甚深。在描繪主題上,古城費拉拉和杜林的街道、拱廊和廣場的真實戲劇性,成為他不斷表現的景象。廣場中的但丁雕像、陽光將長長的陰影投在地面上,把物體永遠銘刻於記憶深處,顯出清澄而又疏遠之感,一再出現在他的畫面上。與其他「魔幻寫實主義」畫家的共通特色:清晰的線條、靜態的特質,以及陰森的氣氛。

[3] 亨利.米修 (Henri Michaux,1899-1984),法國詩人。一九三九年發表的詩集裡便有他的插畫。他自童年起,即迷戀於寫作和中國書法。在他所有的作品裡,幾乎都可以發現這個印記。他的墨跡創作--« 運動»系列畫,簡直就是從桎梏中解放出來的漢字。對中國藝術的著迷使他得以認識中國畫家,如趙無極。米修竭力將趙無極介紹給法國,因此建立兩人間深厚的友誼。評論家曾說:「在趙無極的畫裡,怎能不見米修的風格,而在米修的墨跡裡,又怎能沒有趙無極的印記呢?」趙無極坦言:「米修是一位深愛亞洲的詩人、畫家、藝術家,他促使我以墨創作,而我對東方傳統書畫的過份注重技巧、繁瑣雕琢卻存有偏見。是米修使我和墨和解。」又說:「我個人非常欣賞米修的筆法,自由奔放的筆劃,西方表意文字的獨特風格,脫離任何語義。他的藝術是一種獨特的書寫方式,是一種他獨創的完全屬於他個人的符號詞彙。」米修的畫雖是畫出來的,卻不啻是一種書法藝術。中國書法擁有詩和畫的特點。這說明他為甚麼對墨如此著迷,墨可說是書法與繪畫的交匯點。

本文摘自:

法國藝術與技藝(Art & Métiers du Livre)藝術雙月刊

2001年10-11月,刊號:226,頁碼:p.48-51

撰文:克里斯多夫‧柯夢德(Christophe Comentale)先生

譯者:江宜靜

SOLITUDE IS THE REFLECTION OF CLAMOR

1998

Art history can beregarded as the history of spirit, if art is the formalization of human’s spirit, thought and feeling.That is, by means of their personal skills, art creators can virtually transform the abstractive spirit, thought and feeling into works that are solid, visible and can be appreciated by the viewers nor.Indeed, is it a job of “trans-code”.

Viewing a series works of Iris Chen’s which will soon be exhibited in Yu-Hsien

(悠閒) art center, to us who are specializing in “decoding”, we wonder what cultural messages are behind, and what life mysteries of her own are underneath.Believe these will be riddles for which the audience will be anxious to get answers.

In respect of the conscious level, obviously her works are inspired by some modern techniques of art expression, such as Minimalism and Constructivism, so to have a tendency of probing the subtle change of tone and the beauty of succinctness.These works also reflect the delicate, elegant and pure spiritual and emotional characteristics of a female creator like her.

As regard to the subconscious part. I was deeply impressed by why slim sharp tower is her most favorite image, and why thematic composition is often put in the center.I presume these subconscious “pictorgraph:, is not only naturally reflect her inner mental world, but also reveal her personal thought and feeling under the present moment.They insinuate deep spiritual saving, support to faith, sustenance of ideal, and also the cling and transcendence to emotion.They look lonely and quiet superficially, while are generated from worry and bubbub; seem thin, helpless, however firmly stand upright with pride.

Tracing Iris Chen’s spiritual image systematically for few years. I assure that art expression can meet with the need of the saving of our soul, and sublimate our mind.The upsurging wave of thought either downpours into fervent art form directly, or stews slowly into gentle works of subtle tone.Solitude is not loneliness, and threr is no word pregnant with thousands of words, empty car already extremely noisy.

孤寂是喧嘩的倒影

解讀陳麗糸的微調系列/陳才崑 1998

如果說藝術乃是我們人的精神、思想、感情的有形化,那麼,藝術史其實是可以視之為一種精神史的。也就是說,藝術創作者透過個人拿手的技巧,將那些屬於抽象的精神、思想、感情,轉化成肉眼可見、可欣賞的有形作品,這不啻是在從事著「轉碼」的工作。

而對於這次陳麗糸即將在悠閒藝術中心展出的一系列新作,映在我們這種專門負責「解碼」的人的眼底,到底箇中潛藏著哪些文化訊息,乃至屬於她個人的生活、生命的奧秘呢?相信這是當觀眾目視及這些作品時急思獲得解答的謎題。

先說顯意識層面,很明顯的,她這些作品頗受到極限藝術、構成主義等現代藝術表現手法的啟示,以致帶有濃厚探索微調變化、簡潔美感形式之取向。從而,也反映出女性創作者的她纖細、淡雅、潔淨的精神感情特質。

至於潛意識的部分,引我印象深刻的是,為何她恁般偏好細長的尖塔形圖像,以及為何主題佈局多半置中央。蓋因這些下意識的「圖像語彙」非但是其內心世界的一種自然反射,同時多少也透露出她個人思想感情的刻下進境。其中不慬隱含有深層精神的救贖、信念的支撐、理想的寄望,並且亦有情感的倚藉與超越。表面上看似孤單、嫻靜,卻是導源於煩擾、喧嘩;彷彿細弱無助,卻又昂然挺立而堅決、堅定、堅強。

系統追蹤陳麗糸的精神圖像數年下來,筆者愈益確信藝術表現的確可以滿足人們的心靈救贖與精神感情的昇華。澎湃的思維波濤既可直接傾瀉成激越的藝術形式,亦可溫火慢燉成嫻靜的微調作品。孤獨不是寂寞,無言寓萬語,空車已經極盡喧嘩。

生命的倒影-陳麗糸’98創作展 /高燦興

1998/11/12-18

藝術常被人們心喻成一種語言,其實它與我們日常生活中,口頭語言的結構也有所類同。小時候我們學習說話也學著了解別人的語意之後,才入學由老師在課堂中分析語言的結構(諸如名詞、形容詞、動語或副詞等),然而這一些分析與指導都在我們從小已經學會了支配和傳達語言之後,由此可見語言的整體認識與運用,要比分析細部的認識更早。陳麗糸小姐『生命的倒影』之展出,其作品的結構正是由作品的整體所支配,觀賞者應先由系列性作品的整體概念去觀看其作品,然後再一件一件的去了解單獨作品的整體結構,最後才去分析其細部構成,如此才能認識其創作本質及目的等端倪。

現代藝術的創作自從二次大戰後,藝術家們更利用線、面、顏色或塊量等方面的意義去呈現有關於生活中各種現象的內在精神,這與戰前現代中的傳統藝術在表現一個象徵性符號或模仿生活中一些事物的外形是截然不同。『陳麗糸’98創作展』是從她貫常多元媒材表現中選擇最樸素、優雅的材質,將生活中的內在情感藉著隱喻的表現方式,直接呈現出來。她把焦點集中到有關於「生命的意義」之構思中,因此作品的華麗並非藉用過度的裝飾與色彩,而是以緊密與豐盛的塊面結構,環環相扣的理性表達。從生命的誕生、成長到完整,正如積沙成塔般的神聖與奧秘,尤其利用兩度空間的畫面去呈現,令生命的幻象更如時光的倒影一般。觀賞者面對陳麗糸的作品時必須以多重的聯想、幻想覺及推論去接近它,如此才有可能對其生命的本質之詮釋,產生具體與清晰的感覺,也唯有如此,觀賞者才能從其作品的結構與空間之中去重新界定人生的意義與價值,進而了解現代藝術創作的真正意義。

筆者要再度強調的就是:陳麗糸以一種非人物或物品的抽象結構去分析與生活及生命中有關的內在現象,然後再將其感覺及思想作出特殊比喻,以便達到精神上的領域。觀賞者若以傳統的觀點,從其作品外觀或形式去猜測內涵,必然會造成不解和疑惑的。

生命中有很多的事情

1998年11月9日

停留在已改變的世界裡有什麼用?

逃避它有什麼用?

相反地,

要讓它發生……

這個展覽就是“發生”……